Apabila aku sudah melihat Cinta, maka aku tak lagi bermimpi.

(leburnya “aku” dan aku)

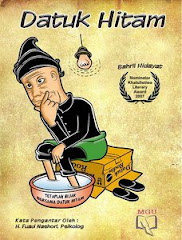

Berbeda dengan Datuk Hitam. Ia sudah selesai dari shalat Dhuha. Ia bersiap-siap untuk keluar rumah.

“Mau kemana, Tuk?” tanya istrinya, Siti Rahimah.

“Aku sudah berdakwah untuk diri sendiri. Sekarang waktunya untuk orang lain,” jawab Datuk sembari tersenyum.

“Tujuan hari ini kemana, Tuk?”

“Agaknya, angin berhembus ke arah istana,” jelas Datuk Hitam dengan kalimat yang puitis.

“Iyalah. Hati-hati di jalan ya, Tuk. Kalau ada waktu, tolong belikan gula dan kopi. Persediaan gula dan kopi kita sudah hampir habis,” pinta istrinya.

“Insya Allah, anggap saja sudah dibeli.”

“Aku berangkat dulu. Assalamu’alaikum.”

“Wa’alaikum salam,” jawab istrinya.

Lalu istrinya menutup pintu rumah mereka. Datuk Hitam terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Ia berjalan dengan langkah yang mantap ke arah istana.

“Ada apa, Datuk Hitam? Hajat apa yang hendak engkau sampaikan?” tanya Baginda sedikit kesal karena kedatangan Datuk Hitam di saat ia sedang bersantai di taman kerajaan.

“Hamba menghatur hormat kepada Baginda. Hamba mohon maaf jika mengganggu Baginda,” ucap Datuk Hitam hati-hati.

“Tak apa-apa. Ada apa, Datuk?” tanya Baginda lagi.

“Tapi hari ini engkau berbeda dari biasanya. Kenapa dengan kepalamu?”

“Itulah yang tidak hamba ketahui, Baginda.”

“Tak mungkin engkau tidak tahu. Pasti ada sebabnya kepala engkau senget ke kiri, dan engkau tahu itu,” ujar Baginda bertambah heran.

“Hmmm..."

"Ampun Baginda. Betul juga kata Baginda itu. Sudah seharusnya kita tahu diri kita sendiri."

"Tapi hamba malu untuk menyampaikannya, Baginda,” jawab Datuk Hitam yang terlihat mengenaskan karena kepalanya miring empat puluh lima derajat ke arah kiri.

“Janganlah begitu, Tuk. Ceritakanlah kepadaku. Kita kan bersahabat,” bujuk Baginda.

“Hmmm...”

”Baiklah, Baginda," dan dia diam sejenak.

"Akan tetapi, hamba harap Baginda menyetujui dua permintaan dari hamba”, pinta Datuk Hitam.

“Boleh. Apa syaratnya?” tanya Baginda.

“Permintaan pertama, sudilah kiranya Baginda tidak menceritakannya kepada orang lain. Karena hamba malu jika orang banyak mengetahui hal ini,” bujuk Datuk Hitam pula.

“Baiklah, Tuk. Syarat kedua?”

“Permintaan hamba yang kedua sudilah kiranya Baginda membekali hamba sebungkus gula dan kopi,” pintanya lagi.

“Baik. Aku penuhi permintaanmu. Sekarang ceritakanlah, Tuk.”

“Begini, Baginda. Tadi malam hamba bermimpi. Hamba bertemu Malaikat Maut. Begitu ia datang, langsung hamba tempeleng pipi kanannya.”

“Haahh?!? Engkau menempeleng Malaikat Maut?”

“Maaf Baginda, hamba melakukannya hanya di dalam mimpi. Kalau dalam keadaan sadar, manalah hamba berani,” jelas Datuk Hitam.

“Betul juga. Hampir aku lupa engkau bermimpi. Teruskan, Tuk! Teruskan!” Baginda semakin tertarik pada cerita Datuk Hitam.

“Lalu hamba berkata, Kenapa engkau datang sekarang? Ajalku belum sampai. Beraninya engkau menjemput lebih awal,” cerita Datuk Hitam lebih seru lagi.

“Agaknya, dia marah karena hamba tempeleng. Lalu dia balas menempeleng hamba dengan tangan kirinya."

"Tiba-tiba dia pergi begitu saja.”

”Lalu, datanglah Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail dengan mengendarai Buraq,” lanjut Datuk Hitam.

“Wah, hebat juga engkau, Tuk. Malaikat-malaikat datang dalam mimpimu. Teruskan, Tuk. Teruskan!” pinta Baginda lagi.

“Kemudian, malaikat Jibril berkata kepada hamba,”Naiklah Datuk Hitam” katanya singkat. Hamba pun naik ke atas Buraq dan duduk di antara Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail."

Lalu hamba bertanya, ”Helmku mana?”.

Malaikat Mikail berkata,”Tuk, ini bukan sepeda motor. Tak perlu pakai helm!”

“Hamba pun senyum-senyum saja karena memang hamba hanya bercanda. Rupanya, selera humor Malaikat tak sebaik manusia,” jelasnya lagi.

“Hahaha…”

“Bisa saja engkau. Teruskan Tuk. Teruskan!”

“Dalam hati hamba, hamba akan dibawa Isra’ dan Mi’raj ke langit ke tujuh. Lalu hamba pastikan hal itu dengan menanyakan tujuan kami kepada Malaikat Jibril,”Tujuan kita kemana, Jibril?” Malaikat Jibril menjawab dengan sebaris nasihat,”Tenang saja, Tuk. Perbanyak saja berdzikir dalam perjalanan ini.”

“Hamba heran, kenapa tujuan kami tidak diberitahu? Tapi sudahlah, karena Malaikat yang mengajak, hamba menurut saja. Hamba ikuti nasihatnya,” cerita Datuk Hitam sambil mengelus-elus lehernya yang mulai terasa pegal.

“Kenapa, Tuk? Sudah penat? Hendak minumkah?” tanya Baginda mencecar kesabarannya sendiri.

“Terima kasih, Baginda. Hamba lanjutkan ceritanya terlebih dahulu.”

“Baiklah. Teruskan, Tuk! Teruskan!”

“Lalu kami terus melintasi bumi dengan Buraq. Baru kali itu hamba dapat melihat bumi dari atas.”

“Jadi selama ini engkau belum pernah naik pesawat?” tanya Baginda.

“Belum, Baginda. Hamba takut ketinggian.”

“Kalau engkau memang takut ketinggian, kenapa engkau bersedia naik Buraq?” tanya Baginda lagi.

“Hamba merasa aman jika menaiki Buraq walaupun harus ke langit ke tujuh. Tapi kalau naik pesawat, jangankan hendak lepas landas, naik tangganya saja nyali hamba sudah terbang ke langit ke tujuh,” gurau Datuk Hitam.

“Hahaha…” tawa Baginda.

"Datuk...Datuk..." Baginda geleng-geleng kepala mendengar gurauan Datukt Hitam.

“Lalu Tuk, apa yang terjadi selanjutnya?” tanya Baginda lagi.

“Tiba-tiba hamba melihat istana kerajaan Segantang Harapan dari atas. Hamba coba bandingkan saat hamba melihat dari darat. Ternyata sangat jauh bedanya, Baginda.”

“Maksudnya? Lebih indah jika dipandang dari atas?” tanya Baginda ingin tahu.

“Bukan begitu, Baginda. Maksud hamba Istana Kerajaan Segantang Harapan terlihat sangat kecil saat hamba menaiki Buraq,” terangnya polos.

“Iyalah Datuk! Kalau itu aku sudah tahu!” jawab Baginda kecewa.

“Maaf, Baginda. Hamba baru pertama kali terbang. Jadi baru kali itu hamba melihat daratan dari langit,” terangnya pura-pura lugu.

“Kemudian, kami mendarat di sebuah tempat yang tidak hamba kenali. Kami langsung memasuki sebuah gedung”

“Gedung apa, Tuk?” tanya Baginda.

“Hamba pun tak tahu, Baginda. Tapi ada yang aneh.”

“Aneh bagaimana, Tuk? Jangan buat aku penasaran.”

“Hamba diajak oleh Malaikat Jibril dan Mikail untuk melihat sebuah otak manusia yang diawetkan di dalam sebuah kotak kaca.”

“Hah?!? Apa pula itu? Otak manusia?” Baginda terperanjat mendengar hal itu.

“Betul, Baginda. Di bawahnya tertulis kata-kata yang tidak hamba pahami. Tapi ada dua kata yang hamba ingat...”

“Apa itu?”

“Al…Albert Einstein”

“Rupanya ahli fisika yang terkenal itu, Baginda”

“Oooo, iya. Lalu?”

“Lalu Malaikat Jibril berkata kepada hamba,”Ini adalah otak Albert Einstein. Ia begitu dihormati karena kejeniusannya sehingga otaknya disimpan di museum untuk mengabadikan kejeniusannya."

"Malaikat Jibril melanjutkan, Baginda, "Einstein adalah ahli fisika. Seharusnya dia berpikir dengan otak kiri jika dikaitkan dengan bidang ilmunya, yaitu logis, rasional, dan egosentrisme. Belahan otak kiri inilah yang dikatakan para ahli di antara jenismu, yaitu manusia, sebagai sumber kejeniusan. Akan tetapi, dia dianggap jenius justru dengan hasil pemikirannya dengan belahan otak kanan, khususnya imajinasi. Lalu belahan otak kanan juga berfungsi dalam kepekaan sosial dan kasih sayang,” terang Malaikat Jibril kepada hamba.”

“Hamba hanya mengangguk-angguk saja, Baginda.”

“Lalu apa yang terjadi?”

“Kemudian hamba tersentak dan terjaga dari tidur. Begitu bangkit dari pembaringan, leher hamba sudah miring begini, Baginda.”

“Begitulah ceritanya, Baginda,” kata Datuk Hitam sambil mengelus-elus lehernya lagi.

“Oooo…”

“Tapi, engkau pasti tahu makna mimpi itu, bukan?” tanya Baginda lagi.

“Hmmm, sebenarnya hamba tahu Baginda…”

“Tapi…”

“Tapi apa? Engkau hendak minta hadiah tambahan lagi hanya untuk menceritakan kepadaku makna mimpi itu?” tukas Baginda.

“Bukan, Baginda. Bukan begitu...”

“Hamba malu menyampaikannya karena hal itu menyangkut aib hamba,” terang Datuk Hitam.

“Tak apa-apalah, Datuk. Kita kan bersahabat. Aku tak akan menceritakannya kepada orang lain,” bujuk Baginda.

“Baiklah, Baginda.”

”Menurut hamba, makna mimpi itu adalah teguran kepada hamba.”

“Pertama, janganlah hidup dalam kesombongan karena hamba akan mati. Amarah hamba pada Malaikat Maut menunjukkan kesombongan itu karena amarah sangat dekat dengan kesombongan. Jika hamba terlalu sombong seringkali akan melupakan kematian. Dan Malaikat maut mencabut nyawa manusia sesuai dengan amalnya di dunia. Tamparan hamba di pipi kanannya yang dibalas dengan tangan kirinya ke pipi kanan saya menunjukkan arti bahwa Malaikat Maut akan mencabut nyawa seseorang sesuai amalnya."

"Kalau amal orang itu baik, maka baik pula dia mencabut ruh. Kalau amal orang itu buruk, maka buruk pula cara Malaikat Izrail mencabut ruhnya. Itulah makna perjumpaan hamba dengan Malaikat Maut,” jelas Datuk Hitam kepada Baginda.

“Betul juga. Lalu, makna yang lain?” rasa ingin tahu Baginda tersingkap lagi.

“Makna lainnya adalah janganlah hamba hanya menggunakan belahan otak kiri saja dalam berpikir dan bertindak. Jika hamba enggan menggunakan kedua belah otak, maka hamba tidak akan berhasil dalam hidup di dunia, apalagi akhirat."

"Mungkin, selama ini hamba sering berpikir dan bertindak dengan otak kiri saja, makanya kepala hamba senget ke arah kiri. Jika selama ini hamba bersikap adil dalam menggunakan kedua belah otak hamba, taklah hamba akan menjadi begini,” terang Datuk Hitam lagi apa adanya.

“Yang paling penting, Baginda..."

"Hamba menarik satu pesan dari ucapan Malaikat Jibril di dalam mimpi itu. Sudah sepantasnya hamba menambah perhatian kepada masyarakat dan meningkatkan kasih sayang kepada semua makhluk Allah,” lanjut Datuk Hitam.

Baginda mengangguk-angguk bak orang paham. Ia merenung sejenak karena cerita Datuk Hitam itu. Mungkin, Baginda sedang introspeksi.

“Wah, mimpi yang luar biasa, Tuk. Aku sangat terkesan, Tuk,” ucap Baginda setelah menarik nafas panjang.

“Terima kasih, Baginda.”

Baginda Raja Abdul Lathif terdiam lagi.

“Baginda…”

“Ada apa, Tuk?”

“Hamba mohon maaf. Hari ini hamba ada keperluan lain. Hamba mohon diri, Baginda,” pamit Datuk Hitam.

“Baiklah, Tuk. Hati-hati di perjalanan.”

“Tentang gula dan kopi, silakan engkau minta kepada pengawalku yang di pintu gerbang. Dia akan mengambilkannya untukmu,” ujar Baginda yang akhirnya lupa menanyakan hajat Datuk Hitam yang sesungguhnya seperti yang ia pertanyakan pertama sekali.

“Terima kasih, Baginda. Hamba mohon diri.”

“Assalamua’alaikum, Baginda”

“Wa’alaikum salam.”

Tibalah saat yang ditunggu-tunggu Datuk Hitam selama hidupnya. Datuk Hitam berjalan membelakangi Baginda. Sudah sepantasnya Baginda murka kepadanya disebabkan oleh sikap yang melanggar peraturan istana itu.

Tapi....

“Datuk! Apa itu?” tanya Baginda.

“Apakah maksud Baginda?” tanya Datuk Hitam pura-pura tidak tahu.

“Di sekitar saku celana belakangmu?” jelas Baginda.

Lalu Datuk Hitam melihat ke pantatnya. Ia memperhatikan sejenak bulu-bulu Angsa yang ia tempelkan sebelum memasuki pintu istana.

“Oooo, agaknya bulu-bulu punuk Buraq menempel di celana hamba, Baginda,” gurau Datuk Hitam.

“Hahahaha…” Baginda tak jadi marah.

“Dasar Datuk Hitam!”

“Hahahaha…” Baginda terus tertawa seakan-akan ia lupa makna yang sesungguhnya dari cerita-cerita Datuk Hitam pagi itu.

Datuk Hitam cepat-cepat meninggalkan istana. Ia berhenti sekejap sambil menggerak-gerakkan lehernya ke kiri dan ke kanan dan berkata di dalam hati,”Ya Allah, penat juga leher ini miring. Aku bersyukur karena Engkau berikan leher yang tegak berdiri dan tidak miring ke kiri atau ke kanan. Alhamdulillah...”

Rupanya, Datuk Hitam hanya berpura-pura senget, walaupun mimpi yang ia ceritakan kepada Baginda tersebut benar-benar ia alami. Itulah salah satu ciri khas Datuk Hitam, suka memberi nasihat dengan cara yang jenaka.

.jpg)

3 komentar:

hahaha...si datuk hitam jenaka...lucu juga bukunya...model2 abu nawas.

selain lucu, bukunya diakhiri Aphorisme yang bagus....

bang bahril kayaknya ikut lomba blog PBJ yah? dah pasang baner PBJ...mudah2an menang, jangan lupa makan2nya kalo menang...

kawkawkakwakwkawkak..

amin.

makan2?

sip.

salam sastra melayu tok

hahahaahahaha,,ketemu dengan yang punya bahasa.......

salam takzim tok

Posting Komentar